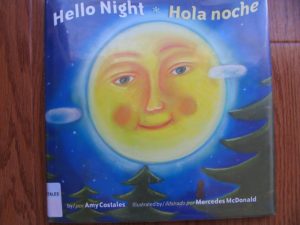

By Amy Costales, Illustrated by Mercedes McDonald (Luna Rising – Arizona in 2007)

After the sun setting till the time to sleep, mom and her son share the peaceful moment as taking a walk to say hello to everything who passes the stroller on their way and even to his bed in his room. The text written in English and in Spanish.

夜の月明かりの中で母と散歩する幼子が、眠りに付くまでの平和な一時を、短いリズミカルな詩で歌っている。左ページには英文が、右ページにはスペイン語が流れるように書かれている。どちらか一方の言語を読むにせよ、又は両方の言語を読むにせよ、短い文字からもイラストからも、夜の柔らかで温かみのある空気が伝わってくる幼児向け絵本。