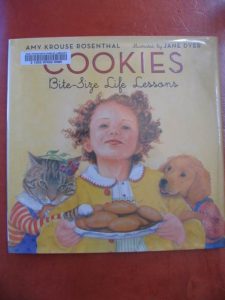

By Amy Krouse Rosenthal¸ Illustrated by Jane Dyer (Harper Collins Children’s Book – New York, NY in 2006)

Visual dictionary of the daily words related with feeling and attitude. Various ethnic children and their animal friends help to open pages with excitement and help to learn the meaning of vocabularies.

クッキーをテーマに、子どもと動物達によって、言葉を解り易く解説している子ども用の絵辞書でもある。子ども達が日常的に接する感情や態度を表す言葉が選ばれ、解り易い例と親しみのあるイラストで説明している。反対語を対比している見開きページもある。動物の擬人化は、子ども達により親しみを抱かせる効果を上げている。